将连接莞深两大科学城!这条快速通道最新进展来了

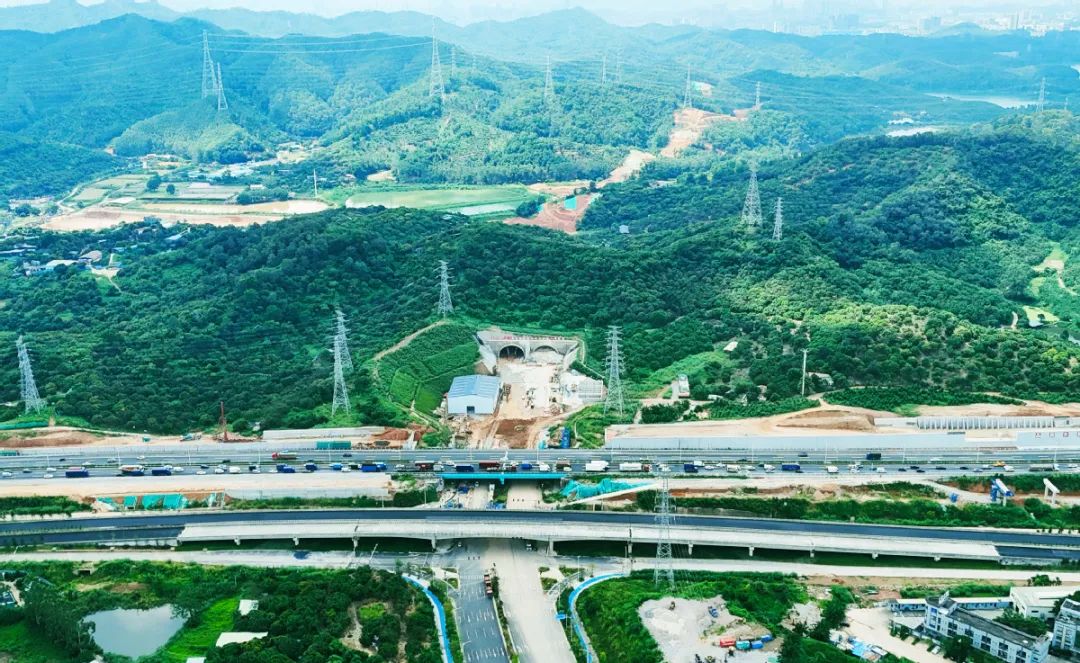

在粤港澳大湾区的核心地带,一条地下“动脉”正加速联结——东莞松山湖科学城至深圳光明科学城通道(东莞段)二期工程当前全面动工。作为粤港澳大湾区首条专门连接两大科学城的快速通道,该项目通过创新的“S形曲线”设计,在生态保护和工程效率间找到完美平衡,将两座科学城的车程从一个多小时压缩至半小时,标志着大湾区科创基础设施进入“同城化”新阶段。

科学城通道(东莞段)二期全长2.4公里、总投资7.87亿元,采用“2隧4桥6路基”的复合式设计,全线桥隧比高达72%。其中,双隧道穿山而过,四座桥梁凌空飞架,六段路基巧妙衔接,既最大限度保护了罗田水库等沿线生态,又实现了半小时直达的“硬核”突破。项目建成后,将成为串联大湾区东西两岸科创资源的“黄金走廊”。

近日,记者深入施工现场,探访这条“科创大动脉”背后的技术创新与战略布局。

施工现场:大断面隧道

掘进中的“毫米级”精度

在位于大朗镇榄洞坑的一号隧道施工现场,机器的轰鸣声与工人的吆喝声交织,工程正以“科学城速度”稳步推进。隧道左幅已掘进50米,施工团队严格按照技术要求开展作业。

“科学城通道(东莞段)一号隧道全隧为大断面隧道,隧道建筑限界高5米,宽16.75米,为四车道标准公路隧道。”科学城通道东莞段(二期)项目总工陈晴江向记者介绍。他指着隧道内壁的钢拱架说:“针对大断面隧道,我们严格控制开挖进尺,单次开挖仅推进1榀钢拱架间距(约0.8米),并及时支护。每榀钢拱架的安装误差必须控制在5毫米以内,确保支护结构的稳定性。”

记者注意到,隧道内壁布满了密密麻麻的监测点。陈晴江解释道:“我们采用双侧壁导坑法施工,通过加强监控量测,实时反馈围岩变形数据,指导现场调整施工参数。”

科学城通道东莞段(二期)项目经理安熊补充道:“这条隧道还是超小净距隧道,左右线最小净距仅6.3米。”他指着两条隧道的模型说:“为降低后行隧道爆破对先行隧道的影响,我们严格控制两条隧道掌子面的距离在40米以上,并及时完成初期支护封闭,确保围岩和中夹岩的受力平衡。”

隧道邻近中国散裂中子源设施,最近距离仅1.19公里。为此,施工采用微差爆破技术,严格控制单段起爆药量,将爆破振动速度控制在0.5厘米/秒以下。“我们每天爆破前都会与散裂中子源团队沟通,确保万无一失。”安熊说。

工程攻坚:生态保护

与地质风险的“平衡术”

“高桥隧比的设计是我们应对复杂地形的最优解。”东莞路桥第一管理处总工祁巍向记者介绍,“项目线位临近水库保护区、森林公园,采用隧道和桥梁为主的方案,避免了全路段大填大挖,能最大限度减少对生态环境的影响。”

翻开工程设计图,一条醒目的“S形曲线”蜿蜒于樟木头林场,巧妙地绕开了罗田水库一级水源保护区和红花油茶森林公园。祁巍坦言:“直线距离最短,但会破坏生态林地。最终方案虽绕多了点长度,增加了造价,却保住了东莞的‘城市绿肺’。”

地质条件复杂是另一大挑战。隧道穿越区70%为Ⅳ级、Ⅴ级富水软弱围岩,相当于在“豆腐块”中挖通道。安熊告诉记者,施工团队创新采用“地质CT”系统,通过雷达扫描和钻孔取芯相结合,提前探明前方地质情况。“就像为山体做全息影像检查,使断层、溶洞等风险无所遁形。”

针对不良地质段,采用超前注浆加固,并按照“管超前、严注浆、短开挖、强支护、早封闭、勤量测”的原则组织施工。在浅埋段施工时,采用长大管棚进行超前支护,控制地表沉降。整个施工过程严格执行方案评审制度,确保每个环节都符合设计和安全要求。监测数据显示,目前隧道变形量均在控制范围内,工程进展顺利。

战略意义:“半小时通勤圈”

将重塑大湾区科创时空格局

“这不是简单的交通工程,而是大湾区创新生态系统的关键基础设施。”在施工现场,祁巍向记者特别提到。数据显示,松山湖科学城已集聚散裂中子源、阿秒激光等重大科技基础设施,光明科学城则布局了脑解析与脑模拟等前沿研究平台。

从实际通行效率来看,项目建成后将实现革命性的突破——以往需要绕行高速、耗时超过60分钟的车程,将缩短至半小时直达。这一关键性的时间压缩,不仅改变了科研人员的通勤方式,更重塑了两地创新要素的流动模式。

通道的贯通将实现两大科学城创新资源的深度整合:科研人员可实现“早出晚归”的高效通勤;松山湖材料实验室与光明合成生物研究机构的设备共享率预计提升40%;企业技术对接周期将缩短30%以上。

从更宏观的视角看,该项目是大湾区建设综合性国家科学中心的重要支撑。作为广深港澳科技创新走廊和深莞先进制造业走廊的交汇点,通道的建成将促进“深圳研发+东莞制造”的产业协同模式升级。预计将带动新一代信息技术、高端装备制造等领域的千亿级产业集群发展,形成“前店后厂”的创新产业链布局。

尤其是这种时空压缩效应带来的不仅是效率提升,更是创新生态的重构。“半小时通勤圈”相当于将两大科学城的物理距离拉近至同一创新单元,为人才交流、技术转化、产业协同创造了前所未有的便利条件。这种深度融合发展模式,正是粤港澳大湾区建设国际科技创新中心的关键支撑。

■链接项目简介

松山湖科学城至光明科学城通道(东莞段二期工程全长2.4公里,总投资7.86亿元。项目位于东莞市大朗镇北起接科学城通道一期终点路线向南以S形曲线穿越罗田水库现状物理隔离区、二级水源保护区及樟木头林场,沿途避让罗田水库库区水域、红花油茶森林公园,终点至莞深交界接顺南光快速北延。道路等级为集散型一级公路(兼城市道路功能),设计时速60km/h。总工期4年,项目于2024年11月开工,计划2028年6月完工。

赞

13